En el santuario pétreo de las Black Hills, donde las montañas susurran mitologías y las águilas dibujan círculos sobre los pinos, se alzan las caras de cuatro presidentes esculpidas con obsesiva devoción. Allí, como un Prometeo de mármol, Gutzon Borglum dejó su marca en la piel de la tierra. Y sin embargo, tras la monumental fachada del Monte Rushmore, hay mucho más que técnica y patriotismo. Hay fuego, hay locura, hay ambición desbordada. Borglum no fue solo un escultor: fue un visionario inflamado, un megalómano, un romántico de piedra. Y como muchos de los verdaderos artistas malditos, estuvo siempre al borde del abismo.

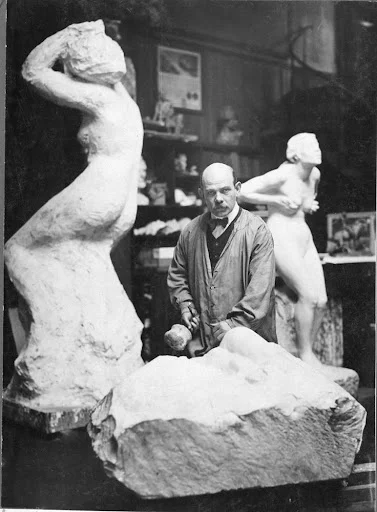

Nacido en Idaho en 1867, hijo de inmigrantes daneses, Borglum arrastró durante toda su vida un hambre casi sobrenatural de grandeza. Estudió en París, respiró el aire decadente del arte europeo, se codeó con Rodin, y volvió a América convencido de que el arte debía servir para esculpir el alma de una nación.

Pero no era solo un patriota. Era también un hombre lleno de contradicciones: miembro del Ku Klux Klan en los años en que dirigió el monumento confederado de Stone Mountain (obra de la que sería luego expulsado por conflictos internos), admirador de Lincoln y Roosevelt, defensor del poder individual y crítico feroz del conformismo. Su visión de Estados Unidos no era la del país del consumo y la masa, sino la de un imperio mítico forjado por titanes.

Para Borglum, esculpir no era un acto sereno. Era un combate, una hazaña bélica contra el caos y la mediocridad. Su taller era un campo de batalla. Los relatos lo describen gritando órdenes, golpeando con furia los modelos, exigiendo lo imposible a sus trabajadores. Y sin embargo, su genio convertía lo imposible en roca. No tallaba figuras: liberaba entidades arquetípicas de la montaña.

Rushmore fue su obsesión final. No fue un encargo cualquiera: fue su cruzada. Durante 14 años trabajó con dinamita, cincel, martillo y delirio. Cada rostro tenía que transmitir eternidad, poder, destino. George Washington como el Zeus americano. Lincoln como el Cristo civil de la Unión. Jefferson y Roosevelt como demiurgos del sueño republicano. Y todo esto tallado a 18 metros de altura, como si quisiera hablarle no solo a su época, sino al Juicio Final.

Pero más allá del mármol, está la historia no contada. Los Lakota Sioux consideraban sagradas esas montañas. Rushmore fue construido sobre tierras robadas, y el monumento mismo puede leerse como una profanación imperial. Borglum lo sabía, pero eligió ignorarlo. No por maldad consciente, sino por su convicción de que la historia humana es la historia de los fuertes tallando su visión sobre la roca del tiempo.

El precio de la grandeza es la monstruosidad. Borglum coqueteó con el fascismo, fue acusado de antisemitismo y racismo, y mantuvo relaciones tensas con casi todos sus colegas. Su alianza con el Klan durante el proyecto de Stone Mountain no puede ser pasada por alto. Aunque más tarde rompió con ellos, su nacionalismo estético estaba teñido de supremacía.

Pero si juzgamos a los artistas malditos solo por sus demonios, nos perdemos el mapa de su infierno. Y el infierno de Borglum era la obsesión con la inmortalidad. No quería fama, quería eternidad. Su arte no busca agradar, ni provocar ternura o consuelo. Busca imponerse. Quiere ser leído por los siglos como un acto de voluntad pura, como el grito de un titán americano que no aceptaba ser polvo.

Cuando Borglum murió en 1941, su hijo Lincoln Borglum continuó el trabajo en Rushmore. Pero algo se perdió. El alma de la montaña, ese espíritu fáustico que Borglum había invocado, ya no estaba allí. El monumento fue terminado, sí, pero el espíritu del escultor había sido sepultado con él.

Hoy, su legado es incómodo. Los debates sobre racismo, apropiación cultural y revisionismo histórico lo rodean. Y sin embargo, su arte no puede ser ignorado. Su genio sigue allí, mirando al horizonte. Guste o no, Borglum nos obliga a enfrentar el rostro terrible de la ambición humana.

Gutzon Borglum fue más que un artista. Fue un mago de la forma, un demiurgo estadounidense. En un tiempo donde el arte busca constantemente justificarse, él no pedía permiso. Tallaba en la montaña como quien firma un pacto con lo eterno. Un artista así no cabe en los museos. Su lugar es el abismo entre el genio y la locura, entre el arte y el poder, entre el sueño y la piedra.

Y como todo artista maldito, nos deja una pregunta sin respuesta: ¿cuánto debe pagar un hombre para convertirse en leyenda?

Comentarios

Publicar un comentario